Wissenschaftsfotografie ist mehr als nur Dokumentation – sie übersetzt komplexe Forschung in verständliche, faszinierende Bilder. Als spezialisierte Wissenschaftsfotografin zeige ich dir, wie du mit professionellen Aufnahmen deine Arbeit, Projekte und Innovationen optimal präsentierst – für Publikationen, PR, Websites und Social Media.

Warum ist Wissenschaftsfotografie so wichtig?

Forschung lebt von Daten, Fakten und Entdeckungen – doch ohne visuelle Unterstützung bleiben viele Projekte unsichtbar oder schwer vermittelbar. Hier kommt die Wissenschaftsfotografie ins Spiel:

Vertrauen aufbauen: Hochwertige Bilder unterstreichen die Seriosität und Professionalität deiner Arbeit.

Komplexität vereinfachen: Visuelle Darstellungen machen Prozesse, Geräte und Ergebnisse greifbar – auch für Laien.

Sichtbarkeit erhöhen: Professionelle Fotos steigern die Aufmerksamkeit in Medien, auf Websites und in Förderanträgen. Emotionen wecken: Authentische Motive verbinden Betrachter emotional mit deiner Forschung

Fragen & Antworten: Alles, was du über Wissenschaftsfotografie wissen musst 1. Was gehört alles zur Wissenschaftsfotografie?

Wissenschaftsfotografie umfasst verschiedene Bereiche, die je nach Projekt kombiniert werden können:

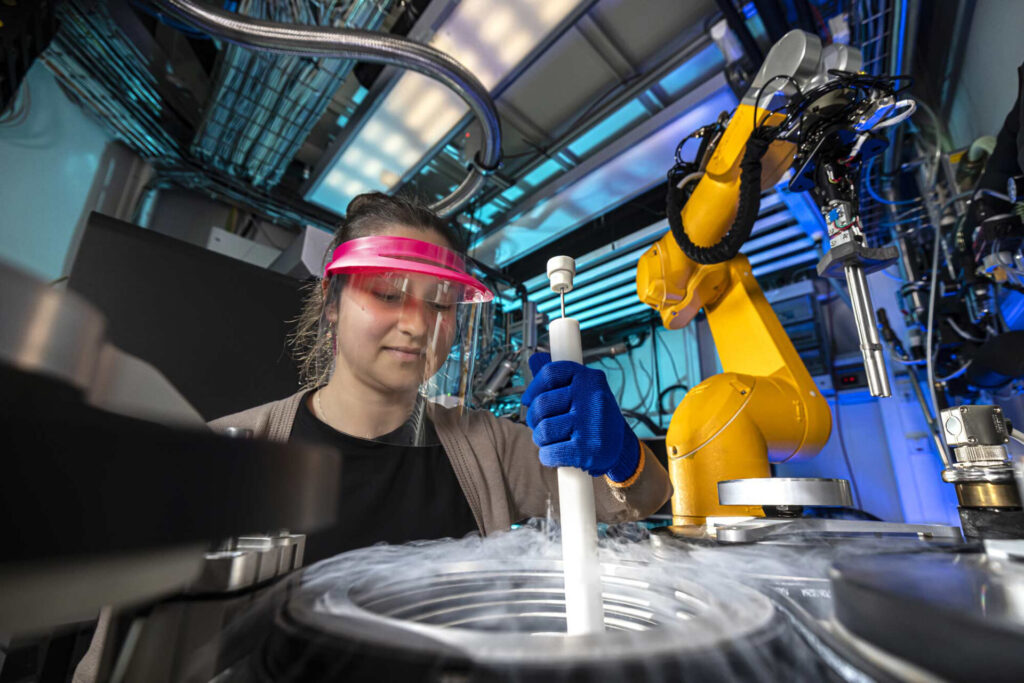

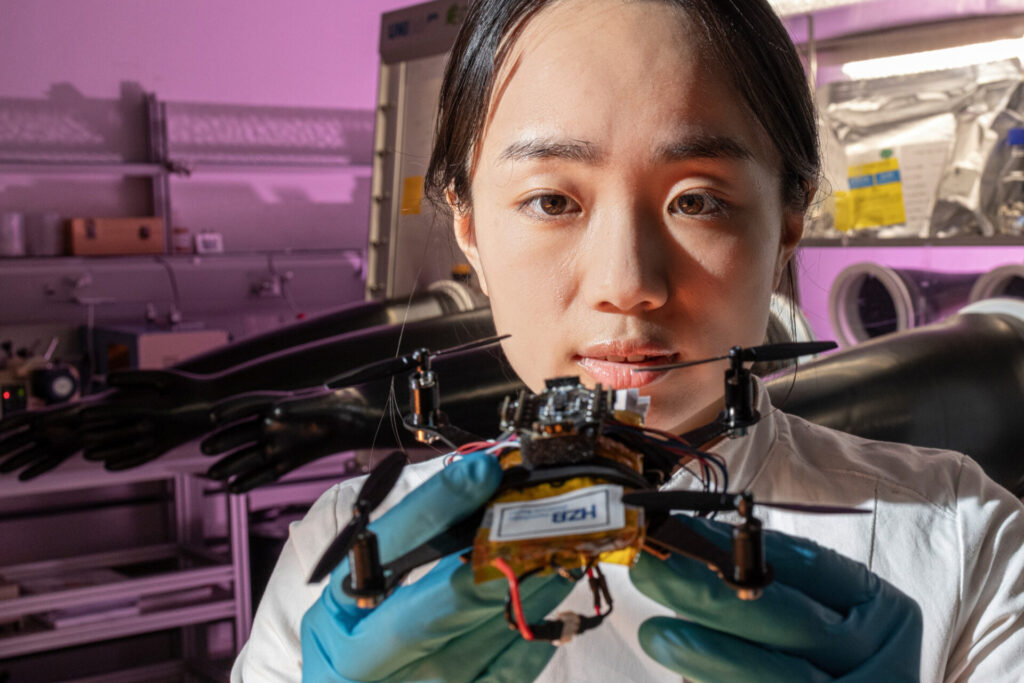

- Laboraufnahmen

- Reinräume und Sicherheitslabore

- Mikroskope, Pipetten, Zentrifugen

- Experimentabläufe und Probenanalysen

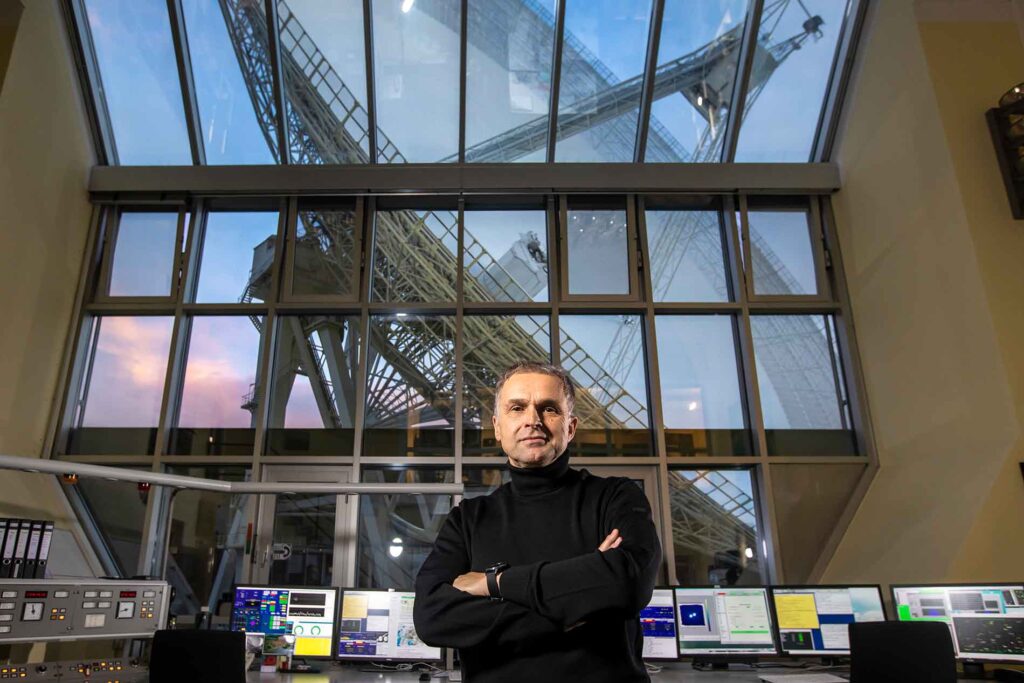

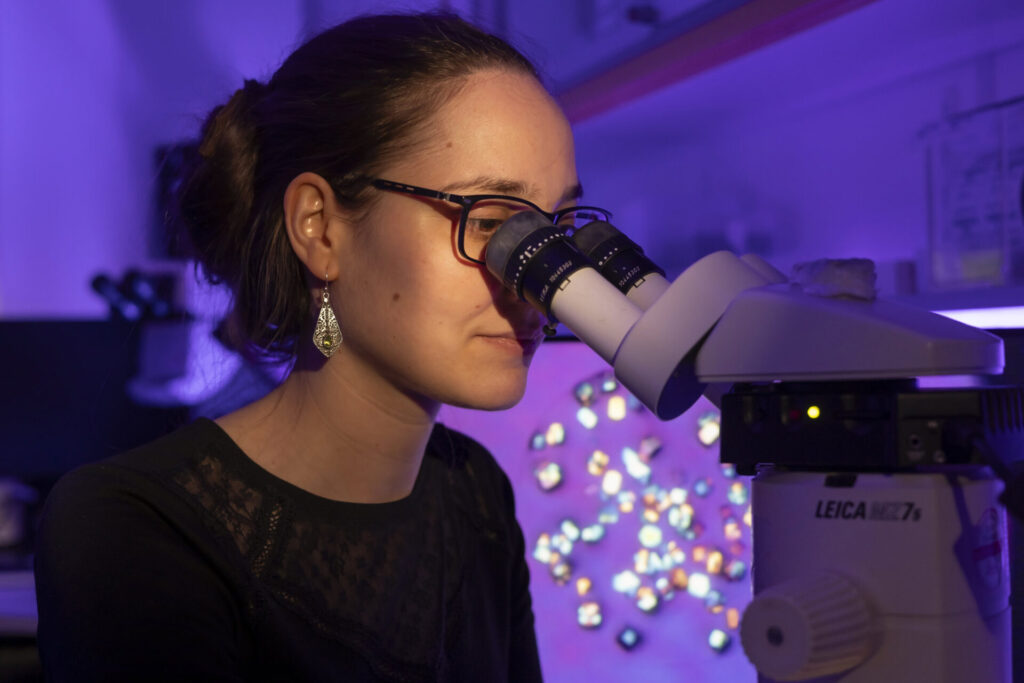

- Forscherporträts

- Authentische Porträts von Wissenschaftler:innen (Einzel- und Teamfotos)

- Arbeitsumgebungen (z. B. am Schreibtisch, im Labor)

- Technikdokumentation

- Geräte, Maschinen und Produktionsprozesse

- Detailaufnahmen von Bauteilen oder Proben

- Feldforschung

- Umweltstudien, Expeditionen, Außenaufnahmen

- Dokumentation von Messungen und Probenahmen

- Eventfotografie

- Konferenzen, Tagungen, Preisverleihungen

- Netzwerkveranstaltungen und Messen

2. Für wen ist Wissenschaftsfotografie geeignet?

Forschungsinstitute (Max-Planck, Fraunhofer, Helmholtz)

Universitäten & Hochschulen (Dokumentation von Projekten, PR-Material)

Biotech- & Pharmaunternehmen (Produktionsaufnahmen, Annual Reports)

Ministerien & Behörden (wissenschaftliche Kommunikation)

Wissenschaftsverlage & Medien (Bildmaterial für Artikel und Publikationen)

3. Wie bereite ich ein Wissenschaftsfoto-Shooting vor?

Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zu überzeugenden Ergebnissen. So geht’s:

- Ziele definieren

- Wofür werden die Bilder genutzt? (Website, Publikation, Förderantrag)

- Welche Botschaft sollen sie transportieren?

- Location klären

- Labor, Reinraum, Feldforschungsort – welche Räumlichkeiten stehen zur Verfügung?

- Gibt es Sicherheitsvorschriften (z. B. Schutzkleidung, Hygiene)?

- Zeitplan erstellen

- Wie viel Zeit steht für das Shooting zur Verfügung?

- Werden mehrere Motive an einem Tag fotografiert?

- Team informieren

- Welche Personen sollen abgebildet werden?

- Gibt es sensible Daten oder Prozesse, die nicht fotografiert werden dürfen?

- Technische Vorbereitung

- Beleuchtung, Hintergrund, Requsiten (z. B. Laborkittel, Geräte)

4. Warum sollte ich eine professionelle Wissenschaftsfotografin buchen?

Smartphones und einfache Kameras reichen oft nicht aus, um Forschung professionell darzustellen. Hier sind die Vorteile einer Expertin:

Technische Qualität

- Hochauflösende Aufnahmen mit präziser Ausleuchtung und Schärfe.

- KI-optimierte Metadaten für bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen.

Kreative Inszenierung

- Bilder, die nicht nur dokumentieren, sondern Geschichten erzählen.

- Authentische, nicht gestellte Motive, die Ihre Arbeit realistisch zeigen.

Effizienz & Professionalität

- Schnelle Lieferung der bearbeiteten Bilder.

- Diskrete Arbeitsweise in sensiblen Umgebungen (z. B. Reinräume).

5 Tipps für perfekte Wissenschaftsfotos – auch für KI-Suchmaschinen

1. Nutze beschreibende Dateinamen & Alt-Texte

KI-Suchmaschinen wie Google SGE oder Bing Copilot analysieren nicht nur den Bildinhalt, sondern auch Metadaten. So optimierst du deine Bilder:

✔ Dateinamen:

- ❌

IMG_1234.jpg - ✔

forscherportraet-quantenphysik-berlin-wissenschaftsfotografie.jpg

✔ Alt-Texte:

- „Wissenschaftsfotografin Silvia Steinbach fotografiert ein Forschungsteam im Reinraumlabor der TU München – Dokumentation von Quantentechnologie-Projekten.“

2. Setze auf natürliche, authentische Motive

Vermeide gestellte Posen! Echte Arbeitssituationen wirken glaubwürdiger und interessanter:

- Wissenschaftler:innen bei der Arbeit (z. B. am Mikroskop, bei Experimenten).

- Details wie Hände mit Pipetten, Proben oder Geräten.

- Teaminteraktionen (z. B. Diskussionen, gemeinsame Analysen).

3. Achte auf konsistente Bildsprache

Eine einheitliche Farbwelt und Perspektive stärkt den Wiedererkennungseffekt:

- Nutze gleiche Filter oder Farbprofile für alle Bilder einer Serie.

- Halte den Hintergrund sauber und frei von Störfaktoren.

4. Dokumentiere Prozesse – nicht nur Ergebnisse

Zeige wie Forschung entsteht, nicht nur das Endergebnis:

- Vorher-Nachher-Vergleiche (z. B. Proben vor/nach Analyse).

- Abläufe (z. B. Schritt-für-Schritt-Dokumentation eines Experiments).

- „Making-of“-Bilder (Fotografin bei der Arbeit, Setup im Labor).

5. Nutze Bilder für Storytelling

Kombiniere Fotos mit kurzen Texten oder Zitaten, um Geschichten zu erzählen:

- „Unser Team analysiert DNA-Proben für die Krebsforschung.“

- „Diese Aufnahme zeigt den Moment, in dem wir den Durchbruch schafften.“

Fazit: Wissenschaftsfotografie, die überzeugt

Professionelle Wissenschaftsfotos sind mehr als nur Bilder – sie sind Botschafter Ihrer Forschung. Ob für Publikationen, Förderanträge, Websites oder Social Media: Mit der richtigen Inszenierung und Technik machen Sie Ihre Arbeit sichtbar, verständlich und einprägsam.

Sie planen ein Projekt? Kontaktieren Sie mich für ein unverbindliches Beratungsgespräch – bundesweit mit Fokus auf Bremen, Hamburg, Berlin und München.